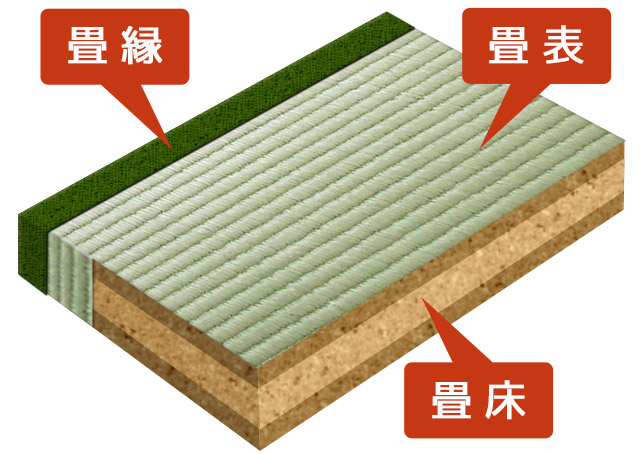

畳は畳床・畳表・畳縁と、いたってシンプルな構造でできています。

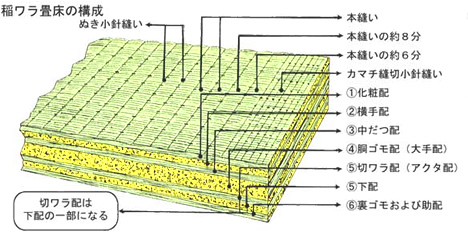

畳は、幾重にも重ねた稲藁を締め付け、圧縮して作られた「畳床」に、経糸に天然のイグサを編みこんで織られた「畳表」を上からかぶせ、長辺に「畳縁」を縫い付けることで作られています。

現在では、科学技術の進歩や、住宅事情やニーズの変化に伴い、様々な素材が使われるようになりました。しかし、畳自体の基本的な構造や製法に関しては、大昔から変わりありません。

「畳床(たたみどこ)」「畳表(たたみおもて)」「畳縁(たたみべり)」それぞれの特徴をご紹介します。

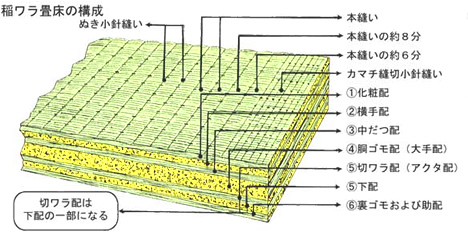

1 畳 床(たたみどこ)

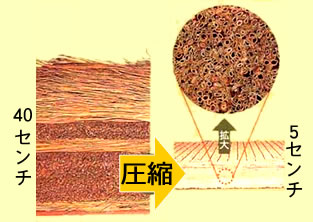

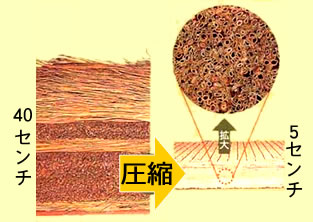

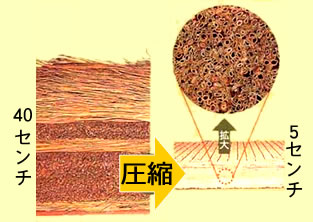

畳床は、もともと稲藁を何重にも重ねてできた天然素材100%の「藁床」を使用しておりましたが、近年では住宅事情の変化や、藁自体の生産がすくなってきたこともあり、藁床に変わり木材チップの圧縮板で発泡スチロールをはさんだ軽い建材畳床が普及しております。

藁床

藁床のランク

稲ワラ畳床の品質基準として、特級から3等級まで格付けされています。

目安として稲ワラ使用量がより多いもの、および、藁を組んで並べる段数(ワラの配層)多いものが良いとされています。

等級の高いものは良質の稲ワラをきちんと配列し、しかも藁をつぶさずに縫い上げているため厚さが一定でムラがありません。

また藁の配層がしっかりしていて、細かく縫い上げてある為に復元力にも優れ、 家具を置いた場合でも空気を含んでいる為に復元し、室内と床下の通風・乾燥さえよければ上物ほど長持ちし、かえって経済的ともいえます。

藁2級

藁3級

| 等級/品質 | 質量(92W)g | 縦横糸間面積 c㎡ | 用途 | |

|---|---|---|---|---|

| 畳床の最高級品 | 特級品 | 30.4〜34.6 | 8.0以下 | 茶室・社・寺仏閣 |

| 特級品同等の高品質品 | 一級品 | 28.2〜32.4 | 8.1〜9.5 | 高級一般住宅用 |

| 一般住宅用 | 二級品 | 26.0〜30.2 | 9.6〜12 | 一般向け中級品・最も需要の多いタイプ |

| 多目的に利用 | 三級品 | 23.8〜28 | 12.1〜14.5 | 普及タイプ・公団・高層住宅・集合住宅 |

藁サンド(スタイロ床)

藁と藁の間に、ポリスチレンフォームを挟んで作られた床で、藁床に近い感触を持ちつつ、藁床より軽量で、湿気にも強い床です。

藁床にも言えることですが、藁の質や縫い目の細かさなどの作業工程などにより、床の等級が変わってきます。さらに等級が落ちると、上下の藁の間に細かいゴモク(藁を細かくしたもの)を挟み込んで圧縮された床もあります。

上スタイロ

スタイロ

建材床(化学床)

細かな木材を圧縮したインシュレンボードと、ポリスチレンフォームを使った床で、フォームをボードで挟んだものや、ボードのみのものもあります。

特徴としては、安価で軽量、断熱性や耐湿性にも優れており、ダニも寄生しにくい面も評価できます。

しかし、藁床に比べると足あたりが硬く、また、フォーム入りのものはやや耐久性に難があるといえます。

オールボード

Ⅲ型クッション付き

Ⅱ型

オールボード15mm

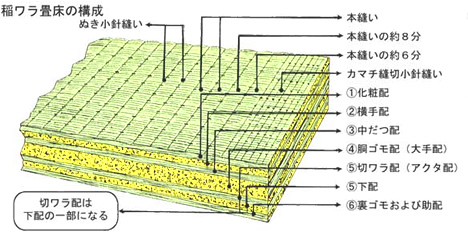

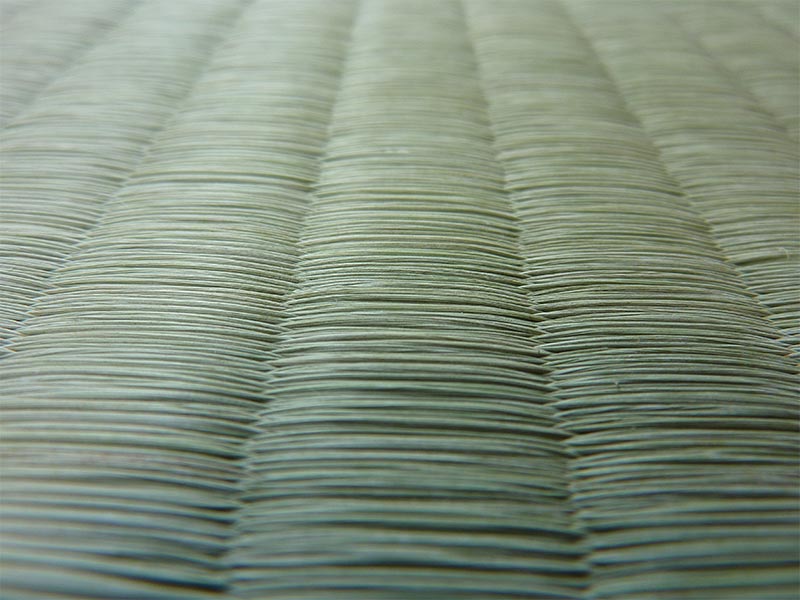

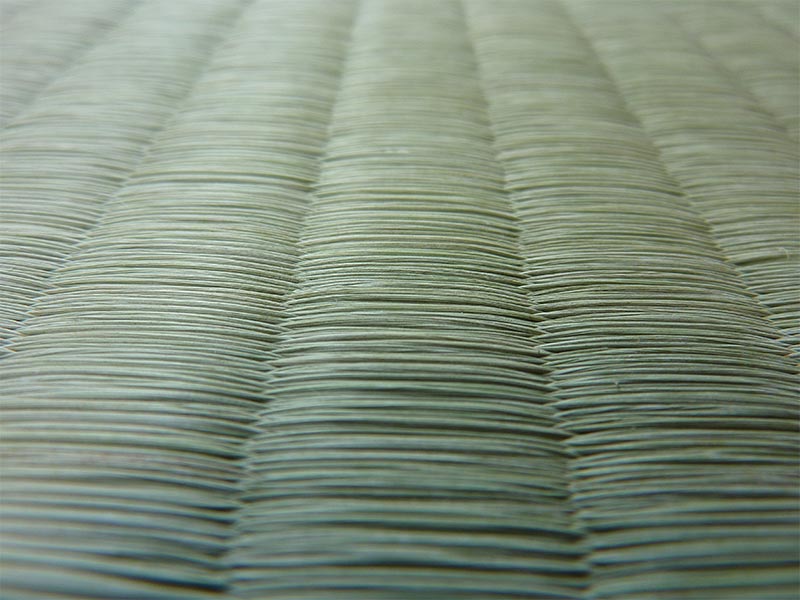

2 畳 表(たたみおもて)

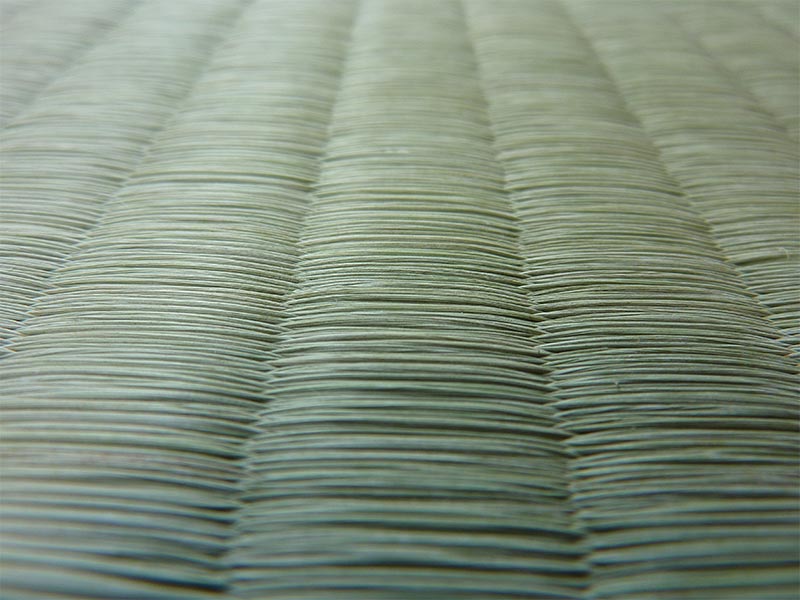

畳表は、経糸にイグサを織り込んで作られます。そして、イグサの質や長さ、色や本数などによって等級付けされます。

よい畳表は、質の良いイグサを選別して作られており、丈夫な経糸にしっかり織り込むため耐久性も良く、長い草を使っているため、畳の端が変色していることもなく、色鮮やかでとても美しいです。

経糸

経糸には綿糸と麻糸があり、麻糸の方が綿糸よりも丈夫です。

また、その組み合わせも綿糸のみのものから、綿と麻を組み合わせたもの、麻糸のみのものまであり、当然麻糸を使ったものの方が丈夫です。

経糸が丈夫であれば、それだけ多くのイグサを織り込む(打ち込むという)ことが出来るので、目の詰まった丈夫な畳表を織ることができ、かつ表面にきれいな山型が作られて厚みが増すために、足あたりや肌触りといった感触もよくなってきます。

備後麻麻

備後綿麻

綿麻夢表

国産麻引き

中国糸糸

中国糸引き

イグサの効果

イグサの内部はスポンジ状で、無数の穴があり、その穴に空気中の二酸化窒素などの有害物質を吸着する性質があります。さらにはアンモニアなどの嫌な臭いも消してくれるなど、空気の浄化作用があります。

また、その香りは人をリラックスさせる効果があり、畳の部屋の方がフローリングの部屋よりも、学習効果が高いという実験結果も出ています。

※左写真:イグサの断面図

(参考:森田洋「イグサのすべて」)

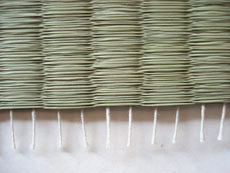

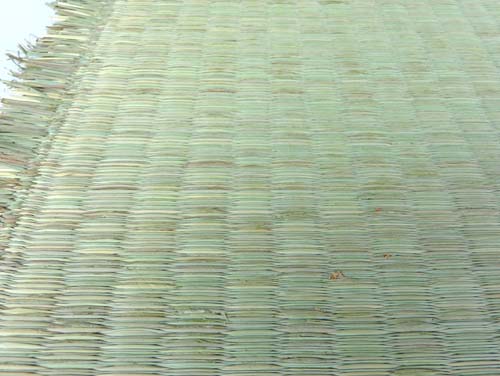

中国産と国産

最近では安価な中国産の畳表を使うケースが非常に多くなっております。しかし、以下のような難点が挙げられます。

- 国産に比べてイグサの収穫時期が約1ヵ月早いため、イグサが未成熟である。 そのため、イグサの表皮が柔らかく、脆い。

- イグサを乾燥させる過程で、国産が低温・長時間でじっくり行うのに対し、中国産は輸入の際にコンテナに積むので、虫やカビが発生するのを防ごうと、高温・短時間で行う。 そのため、イグサが乾燥しすぎて水分がほとんど残らず、表皮はカサカサに毛羽立ち、イグサ本来の粘りや弾力性も失われてしまう。

- 国産と違い、草の選別が農家単位で行われないために、イグサの品質が均一ではなく、色味もバラバラである。 そのため、化学染料で染色加工をすることが多く、出荷後に色落ちして服などに付着したり、焼けた場合、ムラだらけになり見映えが非常に悪くなる。

最近は、以前に比べると技術や品質も上がってきましたが、まだまだ国産品の出来には及ばないようです。

中国産畳表

国産畳表

(上)国産(下)中国産

他にも用途に応じて様々な畳表があります。

その他にも、通常より目の細かい目積表や、頑丈な七島イというイグサを使った琉球表、化学繊維や和紙を使ったものまであり、様々なニーズに対応できるようになっております。

※左写真:琉球イ(七島イ)

3 畳 縁(たたみべり)

畳縁は、以前は綿糸を使っておりましたが、最近では化学繊維を使ったものが主流となっております。

後者の方が安価で丈夫ですが、質感においては前者の方に軍配が上がると思います。

麻糸を使った高級な麻縁もあります。

無地のものと柄の入ったものがあり、さらには寺院や床の間などに使われる紋縁があります。

框について

框1

框2

畳の短い方の2辺を框と呼びますが、何もない状態でそのまま畳表を張ってしまうと、畳床の角が傷みやすく、丸くなりがちです。それを保護するために、ボール紙やプラスチックでできたコーナーを入れて作ります。

また、以前は「框板」を糸で縫いつけるのが普通でしたが、機械化が進む現在ではあまり見られなくなってしまいました。しかし、木の板ですので、仕上がりは当然角がきっちりとしていて美しく、また長持ちします。

当店では、最高級京たたみの商品に使用しております。